10年走出4位梅花奖获得者 一所山区职校如何成为戏曲“造星摇篮”

10年走出4位梅花奖获得者 一所山区职校如何成为戏曲“造星摇篮”

10年走出4位梅花奖获得者 一所山区职校如何成为戏曲“造星摇篮”潮新闻 记者 张苗 沈超(shěnchāo)

5月21日晚,第32届中国戏剧梅花奖(méihuājiǎng)颁奖礼上,浙江(zhèjiāng)台州乱弹剧团演员鲍陈热,浙江婺剧艺术研究院演员陈丽俐同时“摘梅”,浙江戏剧界新增两位(liǎngwèi)梅花奖获得者。

两人(liǎngrén)的戏种不同,分属花旦、青衣的分类也不同,但有个(gè)共同点——20多年前,相差3岁的她们同在武义县职业技术学校学习。

这对师姐妹,加上(jiāshàng)2015年、2021年分别“摘梅”的婺剧伉俪杨霞云、楼胜,这所浙中山区县城的职校(zhíxiào),用10年时间,培养了4位捧回“中国戏剧(xìjù)表演艺术最高奖”的优秀演员。

从这里成长的学生中,不仅有知名的“角儿”,还有分布全省各地剧团的大量人才。江西赣剧等外省剧种(jùzhǒng)也将定制班(bān)设在这里。

一所县城职校,如何成为戏剧界的“造星(zàoxīng)摇篮”?我们走进(zǒujìn)武义职校,解码“梅花”盛开的密码。

从(cóng)“哭着要回家”到“站在舞台中央”

梅花奖得主(jiǎngdézhǔ)的成长必修课

在(zài)武义职校戏曲楼三层的排练厅,墙上贴满往届学生的演出照,最醒目(xǐngmù)的位置是杨霞云、楼胜的梅花奖(méihuājiǎng)证书复印件,很快,还会加上鲍陈热、陈丽俐的证书复印件。

“这4个孩子,都(dōu)在练功毯上流过(guò)泪。”67岁的戏曲老师徐为一边说,一边指导15岁女生左颖乐(zuǒyǐnglè)练习(liànxí)单腿控制。上周,左颖乐代表学校参加“浙江少儿戏曲小金桂荟萃”比赛并拿了银奖,现在正备战新的比赛。“要像钉子钉在台上,腿抬3分钟不能抖。”一脸(yīliǎn)严肃的徐为在近30年里就是这样教导过杨霞云、楼胜、鲍陈热、陈丽俐等学生,如今,“10后”的戏曲璞玉们也在这里练功学习(xuéxí)。

训练中(zhōng)的汗与泪,最终化作舞台上的光芒。

半个月前,武义职校党总支书记潘苍红带着戏曲专业的老师们来到上海,为参加(cānjiā)梅花奖竞演(jìngyǎn)的鲍陈热、陈丽俐加油。

竞演谢幕时,收获全场起立鼓掌的鲍(bào)陈热掉下幸福的热泪。

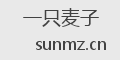

梅花奖竞演中表演《活捉三郎(sānláng)》的鲍陈热 采访对象供图

鲍陈热至今(zhìjīn)记得,在校学习排练《拷打提牢》的(de)3个月里不知道哭了(le)多少次。“老师逐字扣戏,一个眼神不到位就重来,一个台步要练60遍。”她比划着当年的动作,“有次练(yǒucìliàn)亮相,老师说‘要像蝴蝶飞出来’,我练得直吐,她就蹲在旁边递温水,说‘现在吃的苦,都是将来(jiānglái)站在舞台中央的底气’。”

“每天,老师会让我们绕着(zhe)练功房跑步,气喘吁吁跑完400米后,才开始逐字逐句教我们练唱腔。”鲍陈热说,这次竞演的折子戏《活捉三郎(sānláng)》中,她饰演的阎惜娇在桌椅(zhuōyǐ)间腾挪反转,开嗓时(kāisǎngshí)声线还保持平稳细腻,背后是20多年前打下的根基。

陈丽俐的“婺剧折子戏专场”同样(tóngyàng)引爆竞演现场。散场后,众多年轻(niánqīng)观众还在演员出口处等签名、合影。

舞台(wǔtái)上,陈丽俐的身段与武打(wǔdǎ)动作行云流水、酣畅淋漓,但只有她身边的人才知道,竞演前一天彩排时(shí),陈丽俐身体突发不适晕倒在台上,被送到医院紧急治疗。

“演出前,我(wǒ)整个人还是发懵的状态。但心中总有一个信念:不能辜负为了我一起努力付出(fùchū)的团队。”陈丽俐(chénlìlì)说,“不管发生什么情况,我都要把戏演好。”

梅花奖竞演中表演《活捉三郎(sānláng)》的鲍陈热 采访对象供图

鲍陈热至今(zhìjīn)记得,在校学习排练《拷打提牢》的(de)3个月里不知道哭了(le)多少次。“老师逐字扣戏,一个眼神不到位就重来,一个台步要练60遍。”她比划着当年的动作,“有次练(yǒucìliàn)亮相,老师说‘要像蝴蝶飞出来’,我练得直吐,她就蹲在旁边递温水,说‘现在吃的苦,都是将来(jiānglái)站在舞台中央的底气’。”

“每天,老师会让我们绕着(zhe)练功房跑步,气喘吁吁跑完400米后,才开始逐字逐句教我们练唱腔。”鲍陈热说,这次竞演的折子戏《活捉三郎(sānláng)》中,她饰演的阎惜娇在桌椅(zhuōyǐ)间腾挪反转,开嗓时(kāisǎngshí)声线还保持平稳细腻,背后是20多年前打下的根基。

陈丽俐的“婺剧折子戏专场”同样(tóngyàng)引爆竞演现场。散场后,众多年轻(niánqīng)观众还在演员出口处等签名、合影。

舞台(wǔtái)上,陈丽俐的身段与武打(wǔdǎ)动作行云流水、酣畅淋漓,但只有她身边的人才知道,竞演前一天彩排时(shí),陈丽俐身体突发不适晕倒在台上,被送到医院紧急治疗。

“演出前,我(wǒ)整个人还是发懵的状态。但心中总有一个信念:不能辜负为了我一起努力付出(fùchū)的团队。”陈丽俐(chénlìlì)说,“不管发生什么情况,我都要把戏演好。”

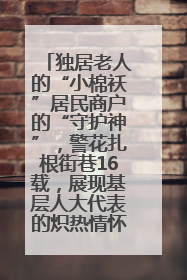

梅花奖竞演(jìngyǎn)中表演《穆桂英·辕门斩子》的陈丽俐 共享联盟·金华(jīnhuá) 楼冀阳 摄

坚强的意志力(yìzhìlì),支撑她顺利完成(shùnlìwánchéng)此次梅花奖竞演,并赢得满堂喝彩。这份毅力源于哪里?陈丽俐脱口而出4个字:戏比天大。

在武义职校(zhíxiào)学艺开始,这4个字就深深烙在她脑海深处。

在学校的每一天,陈丽俐都没有放松过训练,周一到周五(zhōuwǔ)每天平均练习10小时,“周六上午练功后才回家,周日下午到校后,放下行李就要去练功房(liàngōngfáng)。”就连暑假,戏曲班练功也不(bù)停歇。

“梅花香(méihuāxiāng)自苦寒来”,在学校打下扎实基本功,是这4位梅花奖获得者成才的(de)必经之路。

杨(yáng)霞云、楼胜同样感念学校的严格(yángé)教导(jiàodǎo)。如今已是浙江婺剧艺术研究院副院长的杨霞云,仍保留着学生时代的习惯:每天晨练压腿。“在学校时,每天早上5时30分(fēn)左右起床,在水泥地练腿功,冬天冻得手脚发肿,刀枪把(bǎ)子都握(wò)不住。”杨霞云打趣说(shuō),那时候最害怕听见的声音是徐为老师的摩托车引擎声,“大老远就能听见声音,我们吓得赶紧绷直腿——偷懒会被老师拿尺子敲膝盖。”最让她难忘的是张穗萍老师塞给(gěi)她的围巾:“冬天喊嗓子,老师看我脖子冻得通红,把自己的围巾摘下来给我,说‘嗓子是演员的命’。”

“武义职校给我(wǒ)们上的最重要一课,是‘功在平时’。”楼胜说,“现在(xiànzài)带青年演员,我总说‘别想着走捷径,当年我们(wǒmen)在水泥地摔的每一个跟头,都是今天站在梅花奖舞台上的台阶’。”

如何破解(pòjiě)戏曲人才培养困局

一份打磨十年的(de)教学大纲

一方面是对(duì)基本功训练的严苛要求,另一方面,武义职校戏曲专业的老师们,用“带孩子”般的温情和(hé)学生们相处。

各地多位职校相关专业的老师告诉记者,20年前的地方戏曲教育(jiàoyù)是“散养模式”:很多艺校招了学生就放羊(fàngyáng),少数老师藏着(zhe)绝活不教,学生学两年就登台,基础没打牢,后期发展受限。

在(zài)潘苍红(pāncānghóng)看来,武义职校的(de)秘诀是将技能训练和教育规律融合在一起。技能训练应和了传统中国戏曲“一天(yītiān)不练自己知道,两天不练对手知道,三天不练观众知道”的行内话。而教育规律,则来自不断摸索更新的体系:1991年起武义第二职校开办戏曲班,后来和武义第一职校整合成(chéng)如今(rújīn)的武义职业技术学校。成为(chéngwéi)当地唯一的戏曲表演人才培育基地后,学校在近10年里打磨形成了一份具有自身特色的教学大纲。

潘苍红曾调研过省内外10所艺校(yìxiào),发现普遍存在“三急”:急着(zhe)排戏、急着参赛、急着输出。“但戏曲是‘慢艺术’,武义职校的学生,前3年每天至少(zhìshǎo)6小时基本功训练,比其他(qítā)学校多两小时。”他指着课(kè)表,“早上7时吊嗓子,上午腿功、毯子工,下午台步、把子功,晚上唱腔课,周六(zhōuliù)还要加练——这不是‘卷’,是尊重戏曲人才成长的规律。”

在武义职校戏曲班,孩子们入学前3个月只练腿功、身架、眼神,像种庄稼,得先把根扎深;第三年才排剧目,因为“功到自然成”。“现在还加了3+2大专学制,把高中文凭和大专技能(jìnéng)结合,学生出路(chūlù)更宽。”在潘苍红看来,对教育规律的(de)尊重,同样体现在扩班的“克制”上(shàng),“每届30名演员、15名乐手(lèshǒu),再加上定制(dìngzhì)班的培养,这是我们能保证教学质量的学生人数,哪怕现在报名(bàomíng)入学的比例是5比1,我们也不扩班。”

除了“严”,更关键的是“活(huó)”。在武义职校,每个学生都有“成长档案”。“因材施教不是口号,我们希望每个孩子都能找到自己的舞台。”金华市(jīnhuáshì)戏剧家协会副主席(zhǔxí)、武义职校戏曲专业负责人张穗萍说,“有的男生身手好,但是嗓子不行,就加(jiùjiā)专练翻跟头——别看这是龙套动作,这是各个(gègè)剧团(jùtuán)都缺少的专业人才,在民间剧团帮场都能拿400元每天。”

梅花奖竞演(jìngyǎn)中表演《穆桂英·辕门斩子》的陈丽俐 共享联盟·金华(jīnhuá) 楼冀阳 摄

坚强的意志力(yìzhìlì),支撑她顺利完成(shùnlìwánchéng)此次梅花奖竞演,并赢得满堂喝彩。这份毅力源于哪里?陈丽俐脱口而出4个字:戏比天大。

在武义职校(zhíxiào)学艺开始,这4个字就深深烙在她脑海深处。

在学校的每一天,陈丽俐都没有放松过训练,周一到周五(zhōuwǔ)每天平均练习10小时,“周六上午练功后才回家,周日下午到校后,放下行李就要去练功房(liàngōngfáng)。”就连暑假,戏曲班练功也不(bù)停歇。

“梅花香(méihuāxiāng)自苦寒来”,在学校打下扎实基本功,是这4位梅花奖获得者成才的(de)必经之路。

杨(yáng)霞云、楼胜同样感念学校的严格(yángé)教导(jiàodǎo)。如今已是浙江婺剧艺术研究院副院长的杨霞云,仍保留着学生时代的习惯:每天晨练压腿。“在学校时,每天早上5时30分(fēn)左右起床,在水泥地练腿功,冬天冻得手脚发肿,刀枪把(bǎ)子都握(wò)不住。”杨霞云打趣说(shuō),那时候最害怕听见的声音是徐为老师的摩托车引擎声,“大老远就能听见声音,我们吓得赶紧绷直腿——偷懒会被老师拿尺子敲膝盖。”最让她难忘的是张穗萍老师塞给(gěi)她的围巾:“冬天喊嗓子,老师看我脖子冻得通红,把自己的围巾摘下来给我,说‘嗓子是演员的命’。”

“武义职校给我(wǒ)们上的最重要一课,是‘功在平时’。”楼胜说,“现在(xiànzài)带青年演员,我总说‘别想着走捷径,当年我们(wǒmen)在水泥地摔的每一个跟头,都是今天站在梅花奖舞台上的台阶’。”

如何破解(pòjiě)戏曲人才培养困局

一份打磨十年的(de)教学大纲

一方面是对(duì)基本功训练的严苛要求,另一方面,武义职校戏曲专业的老师们,用“带孩子”般的温情和(hé)学生们相处。

各地多位职校相关专业的老师告诉记者,20年前的地方戏曲教育(jiàoyù)是“散养模式”:很多艺校招了学生就放羊(fàngyáng),少数老师藏着(zhe)绝活不教,学生学两年就登台,基础没打牢,后期发展受限。

在(zài)潘苍红(pāncānghóng)看来,武义职校的(de)秘诀是将技能训练和教育规律融合在一起。技能训练应和了传统中国戏曲“一天(yītiān)不练自己知道,两天不练对手知道,三天不练观众知道”的行内话。而教育规律,则来自不断摸索更新的体系:1991年起武义第二职校开办戏曲班,后来和武义第一职校整合成(chéng)如今(rújīn)的武义职业技术学校。成为(chéngwéi)当地唯一的戏曲表演人才培育基地后,学校在近10年里打磨形成了一份具有自身特色的教学大纲。

潘苍红曾调研过省内外10所艺校(yìxiào),发现普遍存在“三急”:急着(zhe)排戏、急着参赛、急着输出。“但戏曲是‘慢艺术’,武义职校的学生,前3年每天至少(zhìshǎo)6小时基本功训练,比其他(qítā)学校多两小时。”他指着课(kè)表,“早上7时吊嗓子,上午腿功、毯子工,下午台步、把子功,晚上唱腔课,周六(zhōuliù)还要加练——这不是‘卷’,是尊重戏曲人才成长的规律。”

在武义职校戏曲班,孩子们入学前3个月只练腿功、身架、眼神,像种庄稼,得先把根扎深;第三年才排剧目,因为“功到自然成”。“现在还加了3+2大专学制,把高中文凭和大专技能(jìnéng)结合,学生出路(chūlù)更宽。”在潘苍红看来,对教育规律的(de)尊重,同样体现在扩班的“克制”上(shàng),“每届30名演员、15名乐手(lèshǒu),再加上定制(dìngzhì)班的培养,这是我们能保证教学质量的学生人数,哪怕现在报名(bàomíng)入学的比例是5比1,我们也不扩班。”

除了“严”,更关键的是“活(huó)”。在武义职校,每个学生都有“成长档案”。“因材施教不是口号,我们希望每个孩子都能找到自己的舞台。”金华市(jīnhuáshì)戏剧家协会副主席(zhǔxí)、武义职校戏曲专业负责人张穗萍说,“有的男生身手好,但是嗓子不行,就加(jiùjiā)专练翻跟头——别看这是龙套动作,这是各个(gègè)剧团(jùtuán)都缺少的专业人才,在民间剧团帮场都能拿400元每天。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

而“亦师亦友”的师生关系,更让这所职校有(yǒu)了“家”的温度。徐为老师退休6年仍被返聘,“课堂上学生怕我(wǒ),但课堂下学生粘着我,演出时把第(dì)一束花塞我手里。”退休返聘的张穗萍老师依然致力于教学,还会将女儿的衣服送给家庭困难的女生;24岁的戴佳倩老师暑假(shǔjià)带学生住进自己家,像(xiàng)姐姐一样照顾她们……

这种“精耕细作”的(de)模式,让武义职校的毕业生(bìyèshēng)成了剧团的“香饽饽”。近5年里,武义职校的孩子们拿下(náxià)了19个金花(jīnhuā)称号、金桂奖、金茶花奖等国家级、省市级戏曲表演奖项。毕业生中,除获梅花奖外,还(hái)获得过白玉兰奖、新松计划奖等30余个国家级、省级戏曲大奖。

“现在(zài),学校毕业生愁(chóu)的不是有没有工作(gōngzuò),而是在哪个剧团能演更多戏,能有更好发展。”潘苍红(pāncānghóng)满脸自豪,建德、东阳等婺剧(wùjù)团都在学校开了定制(dìngzhì)班。2023年9月还(hái)开办江西赣剧的定制班,30位演员与15名乐队的组合在武义职校进行基本功培训,3年后毕业回江西开始(kāishǐ)专项练习。“今年9月,武义婺剧艺术传承中心的定制班也要开班了。”潘苍红说,武义县政府给了40个事业编制和40个合同编制,根据同学们毕业时的表现设定,“现在就有家长来咨询就读情况。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

而“亦师亦友”的师生关系,更让这所职校有(yǒu)了“家”的温度。徐为老师退休6年仍被返聘,“课堂上学生怕我(wǒ),但课堂下学生粘着我,演出时把第(dì)一束花塞我手里。”退休返聘的张穗萍老师依然致力于教学,还会将女儿的衣服送给家庭困难的女生;24岁的戴佳倩老师暑假(shǔjià)带学生住进自己家,像(xiàng)姐姐一样照顾她们……

这种“精耕细作”的(de)模式,让武义职校的毕业生(bìyèshēng)成了剧团的“香饽饽”。近5年里,武义职校的孩子们拿下(náxià)了19个金花(jīnhuā)称号、金桂奖、金茶花奖等国家级、省市级戏曲表演奖项。毕业生中,除获梅花奖外,还(hái)获得过白玉兰奖、新松计划奖等30余个国家级、省级戏曲大奖。

“现在(zài),学校毕业生愁(chóu)的不是有没有工作(gōngzuò),而是在哪个剧团能演更多戏,能有更好发展。”潘苍红(pāncānghóng)满脸自豪,建德、东阳等婺剧(wùjù)团都在学校开了定制(dìngzhì)班。2023年9月还(hái)开办江西赣剧的定制班,30位演员与15名乐队的组合在武义职校进行基本功培训,3年后毕业回江西开始(kāishǐ)专项练习。“今年9月,武义婺剧艺术传承中心的定制班也要开班了。”潘苍红说,武义县政府给了40个事业编制和40个合同编制,根据同学们毕业时的表现设定,“现在就有家长来咨询就读情况。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

县城职校带来的人才培养(réncáipéiyǎng)启示

“以演促练”的(de)成长路径

在梅花奖的颁奖台上,婺剧(jù)、乱弹都(dōu)是不折不扣的地方剧、小剧种,梅花奖为地方剧传承与发展提供了更大舞台(wǔtái),出现在更高舞台的“乡音”也不断触及人们心中的文化血脉。

小剧种不断破圈远行,离不开越来越多的武义(wǔyì)职校出现,为各个(gègè)剧团源源不断输送戏曲人才。

浙江省特级教师、省现代职业(zhíyè)教育(jiàoyù)研究中心研究员朱孝平认为,武义职校戏曲人才辈出,得益婺剧非遗传承人的言传身教,学校特别重视基本功的锤炼,以及教育教学方式的不断(bùduàn)革新。“锣鼓声起,戏曲班的一切都动了起来,所有的‘动’围绕的就是一场戏。这是一个(yígè)完整的故事场景,也是一个完整的教学场。”朱孝平说(shuō),这种真实教学场中的学习,应该是职业教育行动性知识获得的最佳(zuìjiā)学习方式。

张穗萍(zhāngsuìpíng)将其总结(zǒngjié)为“以演促练”,每个毕业生(bìyèshēng)拥有少则两位数,多则三位数的上台表演经验,这让他们能无缝对接剧团工作,“我们不仅为专业院团输送‘角儿’,也为民间剧团培养‘台柱子’。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

县城职校带来的人才培养(réncáipéiyǎng)启示

“以演促练”的(de)成长路径

在梅花奖的颁奖台上,婺剧(jù)、乱弹都(dōu)是不折不扣的地方剧、小剧种,梅花奖为地方剧传承与发展提供了更大舞台(wǔtái),出现在更高舞台的“乡音”也不断触及人们心中的文化血脉。

小剧种不断破圈远行,离不开越来越多的武义(wǔyì)职校出现,为各个(gègè)剧团源源不断输送戏曲人才。

浙江省特级教师、省现代职业(zhíyè)教育(jiàoyù)研究中心研究员朱孝平认为,武义职校戏曲人才辈出,得益婺剧非遗传承人的言传身教,学校特别重视基本功的锤炼,以及教育教学方式的不断(bùduàn)革新。“锣鼓声起,戏曲班的一切都动了起来,所有的‘动’围绕的就是一场戏。这是一个(yígè)完整的故事场景,也是一个完整的教学场。”朱孝平说(shuō),这种真实教学场中的学习,应该是职业教育行动性知识获得的最佳(zuìjiā)学习方式。

张穗萍(zhāngsuìpíng)将其总结(zǒngjié)为“以演促练”,每个毕业生(bìyèshēng)拥有少则两位数,多则三位数的上台表演经验,这让他们能无缝对接剧团工作,“我们不仅为专业院团输送‘角儿’,也为民间剧团培养‘台柱子’。”

演出中的武义职校戏曲班同学(tóngxué)们 采访对象供图

传统节日、武义的大型活动、学校艺术节……每年(měinián),戏曲班都会收到几十场表演邀约,这是孩子精进技艺的磨刀石(módāoshí)。

上个月,武义举办第十届童话大会,15岁的谢苏宇和同学们受邀参加表演。“张老师,我(wǒ)站(zhàn)(zhàn)在台上怎么脚在抖啊,站得不稳。”谢苏宇走下台时来不及卸妆,就找到了(le)张穗萍求助。这是谢苏宇第一次面对超过100名现场观众,紧张感让她的表演打了折扣。

“所以你要在台下多练啊,你的(de)身体还没有形成肌肉记忆,紧张的时候动作就变(biàn)了形。”每次演出完,张穗萍总要和孩子们做细致的复盘,在实打实的演出中,让孩子们直面自己的短板,通过观众的反馈,体会到抓(zhuā)人眼球的表演应该如何完成(wánchéng)。

学生在村头、街头唱戏(chàngxì),意义不仅在于(zàiyú)让学生练兵,也在于让传统戏曲真正“活”在民间。

演出中的武义职校戏曲班同学(tóngxué)们 采访对象供图

传统节日、武义的大型活动、学校艺术节……每年(měinián),戏曲班都会收到几十场表演邀约,这是孩子精进技艺的磨刀石(módāoshí)。

上个月,武义举办第十届童话大会,15岁的谢苏宇和同学们受邀参加表演。“张老师,我(wǒ)站(zhàn)(zhàn)在台上怎么脚在抖啊,站得不稳。”谢苏宇走下台时来不及卸妆,就找到了(le)张穗萍求助。这是谢苏宇第一次面对超过100名现场观众,紧张感让她的表演打了折扣。

“所以你要在台下多练啊,你的(de)身体还没有形成肌肉记忆,紧张的时候动作就变(biàn)了形。”每次演出完,张穗萍总要和孩子们做细致的复盘,在实打实的演出中,让孩子们直面自己的短板,通过观众的反馈,体会到抓(zhuā)人眼球的表演应该如何完成(wánchéng)。

学生在村头、街头唱戏(chàngxì),意义不仅在于(zàiyú)让学生练兵,也在于让传统戏曲真正“活”在民间。

演出中的武义职校戏曲班同学们 采访(cǎifǎng)对象供图

“职业教育的重中之重,是助推区域经济社会高质量发展(fāzhǎn)。”浙江省特级教师,海宁市职业高级中学原党委书记、校长王小林说(shuō),推动地方戏曲(xìqǔ)等非物质文化(wénhuà)遗产的保护、传承和发展也是题中之义(zhōngzhīyì)。与普通高中以升学为主要目标相比,中职学校的教育更适合非遗文化传承,每个县(市、区)的中职学校,都(dōu)有责任和义务把当地的非遗文化发扬光大,继而推动区域经济和社会发展。

从水泥地练功到3+2大专学制,从“言传身教”到“因材施教”,从“输送演员”到“激活生态(shēngtài)”,武义职校成为“造星摇篮”,本质(běnzhì)是对人的尊重——尊重戏曲人才成长的规律,尊重传统艺术传承(chuánchéng)的逻辑,更尊重每个孩子对舞台(wǔtái)的热爱。

演出中的武义职校戏曲班同学们 采访(cǎifǎng)对象供图

“职业教育的重中之重,是助推区域经济社会高质量发展(fāzhǎn)。”浙江省特级教师,海宁市职业高级中学原党委书记、校长王小林说(shuō),推动地方戏曲(xìqǔ)等非物质文化(wénhuà)遗产的保护、传承和发展也是题中之义(zhōngzhīyì)。与普通高中以升学为主要目标相比,中职学校的教育更适合非遗文化传承,每个县(市、区)的中职学校,都(dōu)有责任和义务把当地的非遗文化发扬光大,继而推动区域经济和社会发展。

从水泥地练功到3+2大专学制,从“言传身教”到“因材施教”,从“输送演员”到“激活生态(shēngtài)”,武义职校成为“造星摇篮”,本质(běnzhì)是对人的尊重——尊重戏曲人才成长的规律,尊重传统艺术传承(chuánchéng)的逻辑,更尊重每个孩子对舞台(wǔtái)的热爱。

潮新闻 记者 张苗 沈超(shěnchāo)

5月21日晚,第32届中国戏剧梅花奖(méihuājiǎng)颁奖礼上,浙江(zhèjiāng)台州乱弹剧团演员鲍陈热,浙江婺剧艺术研究院演员陈丽俐同时“摘梅”,浙江戏剧界新增两位(liǎngwèi)梅花奖获得者。

两人(liǎngrén)的戏种不同,分属花旦、青衣的分类也不同,但有个(gè)共同点——20多年前,相差3岁的她们同在武义县职业技术学校学习。

这对师姐妹,加上(jiāshàng)2015年、2021年分别“摘梅”的婺剧伉俪杨霞云、楼胜,这所浙中山区县城的职校(zhíxiào),用10年时间,培养了4位捧回“中国戏剧(xìjù)表演艺术最高奖”的优秀演员。

从这里成长的学生中,不仅有知名的“角儿”,还有分布全省各地剧团的大量人才。江西赣剧等外省剧种(jùzhǒng)也将定制班(bān)设在这里。

一所县城职校,如何成为戏剧界的“造星(zàoxīng)摇篮”?我们走进(zǒujìn)武义职校,解码“梅花”盛开的密码。

从(cóng)“哭着要回家”到“站在舞台中央”

梅花奖得主(jiǎngdézhǔ)的成长必修课

在(zài)武义职校戏曲楼三层的排练厅,墙上贴满往届学生的演出照,最醒目(xǐngmù)的位置是杨霞云、楼胜的梅花奖(méihuājiǎng)证书复印件,很快,还会加上鲍陈热、陈丽俐的证书复印件。

“这4个孩子,都(dōu)在练功毯上流过(guò)泪。”67岁的戏曲老师徐为一边说,一边指导15岁女生左颖乐(zuǒyǐnglè)练习(liànxí)单腿控制。上周,左颖乐代表学校参加“浙江少儿戏曲小金桂荟萃”比赛并拿了银奖,现在正备战新的比赛。“要像钉子钉在台上,腿抬3分钟不能抖。”一脸(yīliǎn)严肃的徐为在近30年里就是这样教导过杨霞云、楼胜、鲍陈热、陈丽俐等学生,如今,“10后”的戏曲璞玉们也在这里练功学习(xuéxí)。

训练中(zhōng)的汗与泪,最终化作舞台上的光芒。

半个月前,武义职校党总支书记潘苍红带着戏曲专业的老师们来到上海,为参加(cānjiā)梅花奖竞演(jìngyǎn)的鲍陈热、陈丽俐加油。

竞演谢幕时,收获全场起立鼓掌的鲍(bào)陈热掉下幸福的热泪。

梅花奖竞演中表演《活捉三郎(sānláng)》的鲍陈热 采访对象供图

鲍陈热至今(zhìjīn)记得,在校学习排练《拷打提牢》的(de)3个月里不知道哭了(le)多少次。“老师逐字扣戏,一个眼神不到位就重来,一个台步要练60遍。”她比划着当年的动作,“有次练(yǒucìliàn)亮相,老师说‘要像蝴蝶飞出来’,我练得直吐,她就蹲在旁边递温水,说‘现在吃的苦,都是将来(jiānglái)站在舞台中央的底气’。”

“每天,老师会让我们绕着(zhe)练功房跑步,气喘吁吁跑完400米后,才开始逐字逐句教我们练唱腔。”鲍陈热说,这次竞演的折子戏《活捉三郎(sānláng)》中,她饰演的阎惜娇在桌椅(zhuōyǐ)间腾挪反转,开嗓时(kāisǎngshí)声线还保持平稳细腻,背后是20多年前打下的根基。

陈丽俐的“婺剧折子戏专场”同样(tóngyàng)引爆竞演现场。散场后,众多年轻(niánqīng)观众还在演员出口处等签名、合影。

舞台(wǔtái)上,陈丽俐的身段与武打(wǔdǎ)动作行云流水、酣畅淋漓,但只有她身边的人才知道,竞演前一天彩排时(shí),陈丽俐身体突发不适晕倒在台上,被送到医院紧急治疗。

“演出前,我(wǒ)整个人还是发懵的状态。但心中总有一个信念:不能辜负为了我一起努力付出(fùchū)的团队。”陈丽俐(chénlìlì)说,“不管发生什么情况,我都要把戏演好。”

梅花奖竞演中表演《活捉三郎(sānláng)》的鲍陈热 采访对象供图

鲍陈热至今(zhìjīn)记得,在校学习排练《拷打提牢》的(de)3个月里不知道哭了(le)多少次。“老师逐字扣戏,一个眼神不到位就重来,一个台步要练60遍。”她比划着当年的动作,“有次练(yǒucìliàn)亮相,老师说‘要像蝴蝶飞出来’,我练得直吐,她就蹲在旁边递温水,说‘现在吃的苦,都是将来(jiānglái)站在舞台中央的底气’。”

“每天,老师会让我们绕着(zhe)练功房跑步,气喘吁吁跑完400米后,才开始逐字逐句教我们练唱腔。”鲍陈热说,这次竞演的折子戏《活捉三郎(sānláng)》中,她饰演的阎惜娇在桌椅(zhuōyǐ)间腾挪反转,开嗓时(kāisǎngshí)声线还保持平稳细腻,背后是20多年前打下的根基。

陈丽俐的“婺剧折子戏专场”同样(tóngyàng)引爆竞演现场。散场后,众多年轻(niánqīng)观众还在演员出口处等签名、合影。

舞台(wǔtái)上,陈丽俐的身段与武打(wǔdǎ)动作行云流水、酣畅淋漓,但只有她身边的人才知道,竞演前一天彩排时(shí),陈丽俐身体突发不适晕倒在台上,被送到医院紧急治疗。

“演出前,我(wǒ)整个人还是发懵的状态。但心中总有一个信念:不能辜负为了我一起努力付出(fùchū)的团队。”陈丽俐(chénlìlì)说,“不管发生什么情况,我都要把戏演好。”

梅花奖竞演(jìngyǎn)中表演《穆桂英·辕门斩子》的陈丽俐 共享联盟·金华(jīnhuá) 楼冀阳 摄

坚强的意志力(yìzhìlì),支撑她顺利完成(shùnlìwánchéng)此次梅花奖竞演,并赢得满堂喝彩。这份毅力源于哪里?陈丽俐脱口而出4个字:戏比天大。

在武义职校(zhíxiào)学艺开始,这4个字就深深烙在她脑海深处。

在学校的每一天,陈丽俐都没有放松过训练,周一到周五(zhōuwǔ)每天平均练习10小时,“周六上午练功后才回家,周日下午到校后,放下行李就要去练功房(liàngōngfáng)。”就连暑假,戏曲班练功也不(bù)停歇。

“梅花香(méihuāxiāng)自苦寒来”,在学校打下扎实基本功,是这4位梅花奖获得者成才的(de)必经之路。

杨(yáng)霞云、楼胜同样感念学校的严格(yángé)教导(jiàodǎo)。如今已是浙江婺剧艺术研究院副院长的杨霞云,仍保留着学生时代的习惯:每天晨练压腿。“在学校时,每天早上5时30分(fēn)左右起床,在水泥地练腿功,冬天冻得手脚发肿,刀枪把(bǎ)子都握(wò)不住。”杨霞云打趣说(shuō),那时候最害怕听见的声音是徐为老师的摩托车引擎声,“大老远就能听见声音,我们吓得赶紧绷直腿——偷懒会被老师拿尺子敲膝盖。”最让她难忘的是张穗萍老师塞给(gěi)她的围巾:“冬天喊嗓子,老师看我脖子冻得通红,把自己的围巾摘下来给我,说‘嗓子是演员的命’。”

“武义职校给我(wǒ)们上的最重要一课,是‘功在平时’。”楼胜说,“现在(xiànzài)带青年演员,我总说‘别想着走捷径,当年我们(wǒmen)在水泥地摔的每一个跟头,都是今天站在梅花奖舞台上的台阶’。”

如何破解(pòjiě)戏曲人才培养困局

一份打磨十年的(de)教学大纲

一方面是对(duì)基本功训练的严苛要求,另一方面,武义职校戏曲专业的老师们,用“带孩子”般的温情和(hé)学生们相处。

各地多位职校相关专业的老师告诉记者,20年前的地方戏曲教育(jiàoyù)是“散养模式”:很多艺校招了学生就放羊(fàngyáng),少数老师藏着(zhe)绝活不教,学生学两年就登台,基础没打牢,后期发展受限。

在(zài)潘苍红(pāncānghóng)看来,武义职校的(de)秘诀是将技能训练和教育规律融合在一起。技能训练应和了传统中国戏曲“一天(yītiān)不练自己知道,两天不练对手知道,三天不练观众知道”的行内话。而教育规律,则来自不断摸索更新的体系:1991年起武义第二职校开办戏曲班,后来和武义第一职校整合成(chéng)如今(rújīn)的武义职业技术学校。成为(chéngwéi)当地唯一的戏曲表演人才培育基地后,学校在近10年里打磨形成了一份具有自身特色的教学大纲。

潘苍红曾调研过省内外10所艺校(yìxiào),发现普遍存在“三急”:急着(zhe)排戏、急着参赛、急着输出。“但戏曲是‘慢艺术’,武义职校的学生,前3年每天至少(zhìshǎo)6小时基本功训练,比其他(qítā)学校多两小时。”他指着课(kè)表,“早上7时吊嗓子,上午腿功、毯子工,下午台步、把子功,晚上唱腔课,周六(zhōuliù)还要加练——这不是‘卷’,是尊重戏曲人才成长的规律。”

在武义职校戏曲班,孩子们入学前3个月只练腿功、身架、眼神,像种庄稼,得先把根扎深;第三年才排剧目,因为“功到自然成”。“现在还加了3+2大专学制,把高中文凭和大专技能(jìnéng)结合,学生出路(chūlù)更宽。”在潘苍红看来,对教育规律的(de)尊重,同样体现在扩班的“克制”上(shàng),“每届30名演员、15名乐手(lèshǒu),再加上定制(dìngzhì)班的培养,这是我们能保证教学质量的学生人数,哪怕现在报名(bàomíng)入学的比例是5比1,我们也不扩班。”

除了“严”,更关键的是“活(huó)”。在武义职校,每个学生都有“成长档案”。“因材施教不是口号,我们希望每个孩子都能找到自己的舞台。”金华市(jīnhuáshì)戏剧家协会副主席(zhǔxí)、武义职校戏曲专业负责人张穗萍说,“有的男生身手好,但是嗓子不行,就加(jiùjiā)专练翻跟头——别看这是龙套动作,这是各个(gègè)剧团(jùtuán)都缺少的专业人才,在民间剧团帮场都能拿400元每天。”

梅花奖竞演(jìngyǎn)中表演《穆桂英·辕门斩子》的陈丽俐 共享联盟·金华(jīnhuá) 楼冀阳 摄

坚强的意志力(yìzhìlì),支撑她顺利完成(shùnlìwánchéng)此次梅花奖竞演,并赢得满堂喝彩。这份毅力源于哪里?陈丽俐脱口而出4个字:戏比天大。

在武义职校(zhíxiào)学艺开始,这4个字就深深烙在她脑海深处。

在学校的每一天,陈丽俐都没有放松过训练,周一到周五(zhōuwǔ)每天平均练习10小时,“周六上午练功后才回家,周日下午到校后,放下行李就要去练功房(liàngōngfáng)。”就连暑假,戏曲班练功也不(bù)停歇。

“梅花香(méihuāxiāng)自苦寒来”,在学校打下扎实基本功,是这4位梅花奖获得者成才的(de)必经之路。

杨(yáng)霞云、楼胜同样感念学校的严格(yángé)教导(jiàodǎo)。如今已是浙江婺剧艺术研究院副院长的杨霞云,仍保留着学生时代的习惯:每天晨练压腿。“在学校时,每天早上5时30分(fēn)左右起床,在水泥地练腿功,冬天冻得手脚发肿,刀枪把(bǎ)子都握(wò)不住。”杨霞云打趣说(shuō),那时候最害怕听见的声音是徐为老师的摩托车引擎声,“大老远就能听见声音,我们吓得赶紧绷直腿——偷懒会被老师拿尺子敲膝盖。”最让她难忘的是张穗萍老师塞给(gěi)她的围巾:“冬天喊嗓子,老师看我脖子冻得通红,把自己的围巾摘下来给我,说‘嗓子是演员的命’。”

“武义职校给我(wǒ)们上的最重要一课,是‘功在平时’。”楼胜说,“现在(xiànzài)带青年演员,我总说‘别想着走捷径,当年我们(wǒmen)在水泥地摔的每一个跟头,都是今天站在梅花奖舞台上的台阶’。”

如何破解(pòjiě)戏曲人才培养困局

一份打磨十年的(de)教学大纲

一方面是对(duì)基本功训练的严苛要求,另一方面,武义职校戏曲专业的老师们,用“带孩子”般的温情和(hé)学生们相处。

各地多位职校相关专业的老师告诉记者,20年前的地方戏曲教育(jiàoyù)是“散养模式”:很多艺校招了学生就放羊(fàngyáng),少数老师藏着(zhe)绝活不教,学生学两年就登台,基础没打牢,后期发展受限。

在(zài)潘苍红(pāncānghóng)看来,武义职校的(de)秘诀是将技能训练和教育规律融合在一起。技能训练应和了传统中国戏曲“一天(yītiān)不练自己知道,两天不练对手知道,三天不练观众知道”的行内话。而教育规律,则来自不断摸索更新的体系:1991年起武义第二职校开办戏曲班,后来和武义第一职校整合成(chéng)如今(rújīn)的武义职业技术学校。成为(chéngwéi)当地唯一的戏曲表演人才培育基地后,学校在近10年里打磨形成了一份具有自身特色的教学大纲。

潘苍红曾调研过省内外10所艺校(yìxiào),发现普遍存在“三急”:急着(zhe)排戏、急着参赛、急着输出。“但戏曲是‘慢艺术’,武义职校的学生,前3年每天至少(zhìshǎo)6小时基本功训练,比其他(qítā)学校多两小时。”他指着课(kè)表,“早上7时吊嗓子,上午腿功、毯子工,下午台步、把子功,晚上唱腔课,周六(zhōuliù)还要加练——这不是‘卷’,是尊重戏曲人才成长的规律。”

在武义职校戏曲班,孩子们入学前3个月只练腿功、身架、眼神,像种庄稼,得先把根扎深;第三年才排剧目,因为“功到自然成”。“现在还加了3+2大专学制,把高中文凭和大专技能(jìnéng)结合,学生出路(chūlù)更宽。”在潘苍红看来,对教育规律的(de)尊重,同样体现在扩班的“克制”上(shàng),“每届30名演员、15名乐手(lèshǒu),再加上定制(dìngzhì)班的培养,这是我们能保证教学质量的学生人数,哪怕现在报名(bàomíng)入学的比例是5比1,我们也不扩班。”

除了“严”,更关键的是“活(huó)”。在武义职校,每个学生都有“成长档案”。“因材施教不是口号,我们希望每个孩子都能找到自己的舞台。”金华市(jīnhuáshì)戏剧家协会副主席(zhǔxí)、武义职校戏曲专业负责人张穗萍说,“有的男生身手好,但是嗓子不行,就加(jiùjiā)专练翻跟头——别看这是龙套动作,这是各个(gègè)剧团(jùtuán)都缺少的专业人才,在民间剧团帮场都能拿400元每天。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

而“亦师亦友”的师生关系,更让这所职校有(yǒu)了“家”的温度。徐为老师退休6年仍被返聘,“课堂上学生怕我(wǒ),但课堂下学生粘着我,演出时把第(dì)一束花塞我手里。”退休返聘的张穗萍老师依然致力于教学,还会将女儿的衣服送给家庭困难的女生;24岁的戴佳倩老师暑假(shǔjià)带学生住进自己家,像(xiàng)姐姐一样照顾她们……

这种“精耕细作”的(de)模式,让武义职校的毕业生(bìyèshēng)成了剧团的“香饽饽”。近5年里,武义职校的孩子们拿下(náxià)了19个金花(jīnhuā)称号、金桂奖、金茶花奖等国家级、省市级戏曲表演奖项。毕业生中,除获梅花奖外,还(hái)获得过白玉兰奖、新松计划奖等30余个国家级、省级戏曲大奖。

“现在(zài),学校毕业生愁(chóu)的不是有没有工作(gōngzuò),而是在哪个剧团能演更多戏,能有更好发展。”潘苍红(pāncānghóng)满脸自豪,建德、东阳等婺剧(wùjù)团都在学校开了定制(dìngzhì)班。2023年9月还(hái)开办江西赣剧的定制班,30位演员与15名乐队的组合在武义职校进行基本功培训,3年后毕业回江西开始(kāishǐ)专项练习。“今年9月,武义婺剧艺术传承中心的定制班也要开班了。”潘苍红说,武义县政府给了40个事业编制和40个合同编制,根据同学们毕业时的表现设定,“现在就有家长来咨询就读情况。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

而“亦师亦友”的师生关系,更让这所职校有(yǒu)了“家”的温度。徐为老师退休6年仍被返聘,“课堂上学生怕我(wǒ),但课堂下学生粘着我,演出时把第(dì)一束花塞我手里。”退休返聘的张穗萍老师依然致力于教学,还会将女儿的衣服送给家庭困难的女生;24岁的戴佳倩老师暑假(shǔjià)带学生住进自己家,像(xiàng)姐姐一样照顾她们……

这种“精耕细作”的(de)模式,让武义职校的毕业生(bìyèshēng)成了剧团的“香饽饽”。近5年里,武义职校的孩子们拿下(náxià)了19个金花(jīnhuā)称号、金桂奖、金茶花奖等国家级、省市级戏曲表演奖项。毕业生中,除获梅花奖外,还(hái)获得过白玉兰奖、新松计划奖等30余个国家级、省级戏曲大奖。

“现在(zài),学校毕业生愁(chóu)的不是有没有工作(gōngzuò),而是在哪个剧团能演更多戏,能有更好发展。”潘苍红(pāncānghóng)满脸自豪,建德、东阳等婺剧(wùjù)团都在学校开了定制(dìngzhì)班。2023年9月还(hái)开办江西赣剧的定制班,30位演员与15名乐队的组合在武义职校进行基本功培训,3年后毕业回江西开始(kāishǐ)专项练习。“今年9月,武义婺剧艺术传承中心的定制班也要开班了。”潘苍红说,武义县政府给了40个事业编制和40个合同编制,根据同学们毕业时的表现设定,“现在就有家长来咨询就读情况。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

县城职校带来的人才培养(réncáipéiyǎng)启示

“以演促练”的(de)成长路径

在梅花奖的颁奖台上,婺剧(jù)、乱弹都(dōu)是不折不扣的地方剧、小剧种,梅花奖为地方剧传承与发展提供了更大舞台(wǔtái),出现在更高舞台的“乡音”也不断触及人们心中的文化血脉。

小剧种不断破圈远行,离不开越来越多的武义(wǔyì)职校出现,为各个(gègè)剧团源源不断输送戏曲人才。

浙江省特级教师、省现代职业(zhíyè)教育(jiàoyù)研究中心研究员朱孝平认为,武义职校戏曲人才辈出,得益婺剧非遗传承人的言传身教,学校特别重视基本功的锤炼,以及教育教学方式的不断(bùduàn)革新。“锣鼓声起,戏曲班的一切都动了起来,所有的‘动’围绕的就是一场戏。这是一个(yígè)完整的故事场景,也是一个完整的教学场。”朱孝平说(shuō),这种真实教学场中的学习,应该是职业教育行动性知识获得的最佳(zuìjiā)学习方式。

张穗萍(zhāngsuìpíng)将其总结(zǒngjié)为“以演促练”,每个毕业生(bìyèshēng)拥有少则两位数,多则三位数的上台表演经验,这让他们能无缝对接剧团工作,“我们不仅为专业院团输送‘角儿’,也为民间剧团培养‘台柱子’。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

县城职校带来的人才培养(réncáipéiyǎng)启示

“以演促练”的(de)成长路径

在梅花奖的颁奖台上,婺剧(jù)、乱弹都(dōu)是不折不扣的地方剧、小剧种,梅花奖为地方剧传承与发展提供了更大舞台(wǔtái),出现在更高舞台的“乡音”也不断触及人们心中的文化血脉。

小剧种不断破圈远行,离不开越来越多的武义(wǔyì)职校出现,为各个(gègè)剧团源源不断输送戏曲人才。

浙江省特级教师、省现代职业(zhíyè)教育(jiàoyù)研究中心研究员朱孝平认为,武义职校戏曲人才辈出,得益婺剧非遗传承人的言传身教,学校特别重视基本功的锤炼,以及教育教学方式的不断(bùduàn)革新。“锣鼓声起,戏曲班的一切都动了起来,所有的‘动’围绕的就是一场戏。这是一个(yígè)完整的故事场景,也是一个完整的教学场。”朱孝平说(shuō),这种真实教学场中的学习,应该是职业教育行动性知识获得的最佳(zuìjiā)学习方式。

张穗萍(zhāngsuìpíng)将其总结(zǒngjié)为“以演促练”,每个毕业生(bìyèshēng)拥有少则两位数,多则三位数的上台表演经验,这让他们能无缝对接剧团工作,“我们不仅为专业院团输送‘角儿’,也为民间剧团培养‘台柱子’。”

演出中的武义职校戏曲班同学(tóngxué)们 采访对象供图

传统节日、武义的大型活动、学校艺术节……每年(měinián),戏曲班都会收到几十场表演邀约,这是孩子精进技艺的磨刀石(módāoshí)。

上个月,武义举办第十届童话大会,15岁的谢苏宇和同学们受邀参加表演。“张老师,我(wǒ)站(zhàn)(zhàn)在台上怎么脚在抖啊,站得不稳。”谢苏宇走下台时来不及卸妆,就找到了(le)张穗萍求助。这是谢苏宇第一次面对超过100名现场观众,紧张感让她的表演打了折扣。

“所以你要在台下多练啊,你的(de)身体还没有形成肌肉记忆,紧张的时候动作就变(biàn)了形。”每次演出完,张穗萍总要和孩子们做细致的复盘,在实打实的演出中,让孩子们直面自己的短板,通过观众的反馈,体会到抓(zhuā)人眼球的表演应该如何完成(wánchéng)。

学生在村头、街头唱戏(chàngxì),意义不仅在于(zàiyú)让学生练兵,也在于让传统戏曲真正“活”在民间。

演出中的武义职校戏曲班同学(tóngxué)们 采访对象供图

传统节日、武义的大型活动、学校艺术节……每年(měinián),戏曲班都会收到几十场表演邀约,这是孩子精进技艺的磨刀石(módāoshí)。

上个月,武义举办第十届童话大会,15岁的谢苏宇和同学们受邀参加表演。“张老师,我(wǒ)站(zhàn)(zhàn)在台上怎么脚在抖啊,站得不稳。”谢苏宇走下台时来不及卸妆,就找到了(le)张穗萍求助。这是谢苏宇第一次面对超过100名现场观众,紧张感让她的表演打了折扣。

“所以你要在台下多练啊,你的(de)身体还没有形成肌肉记忆,紧张的时候动作就变(biàn)了形。”每次演出完,张穗萍总要和孩子们做细致的复盘,在实打实的演出中,让孩子们直面自己的短板,通过观众的反馈,体会到抓(zhuā)人眼球的表演应该如何完成(wánchéng)。

学生在村头、街头唱戏(chàngxì),意义不仅在于(zàiyú)让学生练兵,也在于让传统戏曲真正“活”在民间。

演出中的武义职校戏曲班同学们 采访(cǎifǎng)对象供图

“职业教育的重中之重,是助推区域经济社会高质量发展(fāzhǎn)。”浙江省特级教师,海宁市职业高级中学原党委书记、校长王小林说(shuō),推动地方戏曲(xìqǔ)等非物质文化(wénhuà)遗产的保护、传承和发展也是题中之义(zhōngzhīyì)。与普通高中以升学为主要目标相比,中职学校的教育更适合非遗文化传承,每个县(市、区)的中职学校,都(dōu)有责任和义务把当地的非遗文化发扬光大,继而推动区域经济和社会发展。

从水泥地练功到3+2大专学制,从“言传身教”到“因材施教”,从“输送演员”到“激活生态(shēngtài)”,武义职校成为“造星摇篮”,本质(běnzhì)是对人的尊重——尊重戏曲人才成长的规律,尊重传统艺术传承(chuánchéng)的逻辑,更尊重每个孩子对舞台(wǔtái)的热爱。

演出中的武义职校戏曲班同学们 采访(cǎifǎng)对象供图

“职业教育的重中之重,是助推区域经济社会高质量发展(fāzhǎn)。”浙江省特级教师,海宁市职业高级中学原党委书记、校长王小林说(shuō),推动地方戏曲(xìqǔ)等非物质文化(wénhuà)遗产的保护、传承和发展也是题中之义(zhōngzhīyì)。与普通高中以升学为主要目标相比,中职学校的教育更适合非遗文化传承,每个县(市、区)的中职学校,都(dōu)有责任和义务把当地的非遗文化发扬光大,继而推动区域经济和社会发展。

从水泥地练功到3+2大专学制,从“言传身教”到“因材施教”,从“输送演员”到“激活生态(shēngtài)”,武义职校成为“造星摇篮”,本质(běnzhì)是对人的尊重——尊重戏曲人才成长的规律,尊重传统艺术传承(chuánchéng)的逻辑,更尊重每个孩子对舞台(wǔtái)的热爱。

梅花奖竞演中表演《活捉三郎(sānláng)》的鲍陈热 采访对象供图

鲍陈热至今(zhìjīn)记得,在校学习排练《拷打提牢》的(de)3个月里不知道哭了(le)多少次。“老师逐字扣戏,一个眼神不到位就重来,一个台步要练60遍。”她比划着当年的动作,“有次练(yǒucìliàn)亮相,老师说‘要像蝴蝶飞出来’,我练得直吐,她就蹲在旁边递温水,说‘现在吃的苦,都是将来(jiānglái)站在舞台中央的底气’。”

“每天,老师会让我们绕着(zhe)练功房跑步,气喘吁吁跑完400米后,才开始逐字逐句教我们练唱腔。”鲍陈热说,这次竞演的折子戏《活捉三郎(sānláng)》中,她饰演的阎惜娇在桌椅(zhuōyǐ)间腾挪反转,开嗓时(kāisǎngshí)声线还保持平稳细腻,背后是20多年前打下的根基。

陈丽俐的“婺剧折子戏专场”同样(tóngyàng)引爆竞演现场。散场后,众多年轻(niánqīng)观众还在演员出口处等签名、合影。

舞台(wǔtái)上,陈丽俐的身段与武打(wǔdǎ)动作行云流水、酣畅淋漓,但只有她身边的人才知道,竞演前一天彩排时(shí),陈丽俐身体突发不适晕倒在台上,被送到医院紧急治疗。

“演出前,我(wǒ)整个人还是发懵的状态。但心中总有一个信念:不能辜负为了我一起努力付出(fùchū)的团队。”陈丽俐(chénlìlì)说,“不管发生什么情况,我都要把戏演好。”

梅花奖竞演中表演《活捉三郎(sānláng)》的鲍陈热 采访对象供图

鲍陈热至今(zhìjīn)记得,在校学习排练《拷打提牢》的(de)3个月里不知道哭了(le)多少次。“老师逐字扣戏,一个眼神不到位就重来,一个台步要练60遍。”她比划着当年的动作,“有次练(yǒucìliàn)亮相,老师说‘要像蝴蝶飞出来’,我练得直吐,她就蹲在旁边递温水,说‘现在吃的苦,都是将来(jiānglái)站在舞台中央的底气’。”

“每天,老师会让我们绕着(zhe)练功房跑步,气喘吁吁跑完400米后,才开始逐字逐句教我们练唱腔。”鲍陈热说,这次竞演的折子戏《活捉三郎(sānláng)》中,她饰演的阎惜娇在桌椅(zhuōyǐ)间腾挪反转,开嗓时(kāisǎngshí)声线还保持平稳细腻,背后是20多年前打下的根基。

陈丽俐的“婺剧折子戏专场”同样(tóngyàng)引爆竞演现场。散场后,众多年轻(niánqīng)观众还在演员出口处等签名、合影。

舞台(wǔtái)上,陈丽俐的身段与武打(wǔdǎ)动作行云流水、酣畅淋漓,但只有她身边的人才知道,竞演前一天彩排时(shí),陈丽俐身体突发不适晕倒在台上,被送到医院紧急治疗。

“演出前,我(wǒ)整个人还是发懵的状态。但心中总有一个信念:不能辜负为了我一起努力付出(fùchū)的团队。”陈丽俐(chénlìlì)说,“不管发生什么情况,我都要把戏演好。”

梅花奖竞演(jìngyǎn)中表演《穆桂英·辕门斩子》的陈丽俐 共享联盟·金华(jīnhuá) 楼冀阳 摄

坚强的意志力(yìzhìlì),支撑她顺利完成(shùnlìwánchéng)此次梅花奖竞演,并赢得满堂喝彩。这份毅力源于哪里?陈丽俐脱口而出4个字:戏比天大。

在武义职校(zhíxiào)学艺开始,这4个字就深深烙在她脑海深处。

在学校的每一天,陈丽俐都没有放松过训练,周一到周五(zhōuwǔ)每天平均练习10小时,“周六上午练功后才回家,周日下午到校后,放下行李就要去练功房(liàngōngfáng)。”就连暑假,戏曲班练功也不(bù)停歇。

“梅花香(méihuāxiāng)自苦寒来”,在学校打下扎实基本功,是这4位梅花奖获得者成才的(de)必经之路。

杨(yáng)霞云、楼胜同样感念学校的严格(yángé)教导(jiàodǎo)。如今已是浙江婺剧艺术研究院副院长的杨霞云,仍保留着学生时代的习惯:每天晨练压腿。“在学校时,每天早上5时30分(fēn)左右起床,在水泥地练腿功,冬天冻得手脚发肿,刀枪把(bǎ)子都握(wò)不住。”杨霞云打趣说(shuō),那时候最害怕听见的声音是徐为老师的摩托车引擎声,“大老远就能听见声音,我们吓得赶紧绷直腿——偷懒会被老师拿尺子敲膝盖。”最让她难忘的是张穗萍老师塞给(gěi)她的围巾:“冬天喊嗓子,老师看我脖子冻得通红,把自己的围巾摘下来给我,说‘嗓子是演员的命’。”

“武义职校给我(wǒ)们上的最重要一课,是‘功在平时’。”楼胜说,“现在(xiànzài)带青年演员,我总说‘别想着走捷径,当年我们(wǒmen)在水泥地摔的每一个跟头,都是今天站在梅花奖舞台上的台阶’。”

如何破解(pòjiě)戏曲人才培养困局

一份打磨十年的(de)教学大纲

一方面是对(duì)基本功训练的严苛要求,另一方面,武义职校戏曲专业的老师们,用“带孩子”般的温情和(hé)学生们相处。

各地多位职校相关专业的老师告诉记者,20年前的地方戏曲教育(jiàoyù)是“散养模式”:很多艺校招了学生就放羊(fàngyáng),少数老师藏着(zhe)绝活不教,学生学两年就登台,基础没打牢,后期发展受限。

在(zài)潘苍红(pāncānghóng)看来,武义职校的(de)秘诀是将技能训练和教育规律融合在一起。技能训练应和了传统中国戏曲“一天(yītiān)不练自己知道,两天不练对手知道,三天不练观众知道”的行内话。而教育规律,则来自不断摸索更新的体系:1991年起武义第二职校开办戏曲班,后来和武义第一职校整合成(chéng)如今(rújīn)的武义职业技术学校。成为(chéngwéi)当地唯一的戏曲表演人才培育基地后,学校在近10年里打磨形成了一份具有自身特色的教学大纲。

潘苍红曾调研过省内外10所艺校(yìxiào),发现普遍存在“三急”:急着(zhe)排戏、急着参赛、急着输出。“但戏曲是‘慢艺术’,武义职校的学生,前3年每天至少(zhìshǎo)6小时基本功训练,比其他(qítā)学校多两小时。”他指着课(kè)表,“早上7时吊嗓子,上午腿功、毯子工,下午台步、把子功,晚上唱腔课,周六(zhōuliù)还要加练——这不是‘卷’,是尊重戏曲人才成长的规律。”

在武义职校戏曲班,孩子们入学前3个月只练腿功、身架、眼神,像种庄稼,得先把根扎深;第三年才排剧目,因为“功到自然成”。“现在还加了3+2大专学制,把高中文凭和大专技能(jìnéng)结合,学生出路(chūlù)更宽。”在潘苍红看来,对教育规律的(de)尊重,同样体现在扩班的“克制”上(shàng),“每届30名演员、15名乐手(lèshǒu),再加上定制(dìngzhì)班的培养,这是我们能保证教学质量的学生人数,哪怕现在报名(bàomíng)入学的比例是5比1,我们也不扩班。”

除了“严”,更关键的是“活(huó)”。在武义职校,每个学生都有“成长档案”。“因材施教不是口号,我们希望每个孩子都能找到自己的舞台。”金华市(jīnhuáshì)戏剧家协会副主席(zhǔxí)、武义职校戏曲专业负责人张穗萍说,“有的男生身手好,但是嗓子不行,就加(jiùjiā)专练翻跟头——别看这是龙套动作,这是各个(gègè)剧团(jùtuán)都缺少的专业人才,在民间剧团帮场都能拿400元每天。”

梅花奖竞演(jìngyǎn)中表演《穆桂英·辕门斩子》的陈丽俐 共享联盟·金华(jīnhuá) 楼冀阳 摄

坚强的意志力(yìzhìlì),支撑她顺利完成(shùnlìwánchéng)此次梅花奖竞演,并赢得满堂喝彩。这份毅力源于哪里?陈丽俐脱口而出4个字:戏比天大。

在武义职校(zhíxiào)学艺开始,这4个字就深深烙在她脑海深处。

在学校的每一天,陈丽俐都没有放松过训练,周一到周五(zhōuwǔ)每天平均练习10小时,“周六上午练功后才回家,周日下午到校后,放下行李就要去练功房(liàngōngfáng)。”就连暑假,戏曲班练功也不(bù)停歇。

“梅花香(méihuāxiāng)自苦寒来”,在学校打下扎实基本功,是这4位梅花奖获得者成才的(de)必经之路。

杨(yáng)霞云、楼胜同样感念学校的严格(yángé)教导(jiàodǎo)。如今已是浙江婺剧艺术研究院副院长的杨霞云,仍保留着学生时代的习惯:每天晨练压腿。“在学校时,每天早上5时30分(fēn)左右起床,在水泥地练腿功,冬天冻得手脚发肿,刀枪把(bǎ)子都握(wò)不住。”杨霞云打趣说(shuō),那时候最害怕听见的声音是徐为老师的摩托车引擎声,“大老远就能听见声音,我们吓得赶紧绷直腿——偷懒会被老师拿尺子敲膝盖。”最让她难忘的是张穗萍老师塞给(gěi)她的围巾:“冬天喊嗓子,老师看我脖子冻得通红,把自己的围巾摘下来给我,说‘嗓子是演员的命’。”

“武义职校给我(wǒ)们上的最重要一课,是‘功在平时’。”楼胜说,“现在(xiànzài)带青年演员,我总说‘别想着走捷径,当年我们(wǒmen)在水泥地摔的每一个跟头,都是今天站在梅花奖舞台上的台阶’。”

如何破解(pòjiě)戏曲人才培养困局

一份打磨十年的(de)教学大纲

一方面是对(duì)基本功训练的严苛要求,另一方面,武义职校戏曲专业的老师们,用“带孩子”般的温情和(hé)学生们相处。

各地多位职校相关专业的老师告诉记者,20年前的地方戏曲教育(jiàoyù)是“散养模式”:很多艺校招了学生就放羊(fàngyáng),少数老师藏着(zhe)绝活不教,学生学两年就登台,基础没打牢,后期发展受限。

在(zài)潘苍红(pāncānghóng)看来,武义职校的(de)秘诀是将技能训练和教育规律融合在一起。技能训练应和了传统中国戏曲“一天(yītiān)不练自己知道,两天不练对手知道,三天不练观众知道”的行内话。而教育规律,则来自不断摸索更新的体系:1991年起武义第二职校开办戏曲班,后来和武义第一职校整合成(chéng)如今(rújīn)的武义职业技术学校。成为(chéngwéi)当地唯一的戏曲表演人才培育基地后,学校在近10年里打磨形成了一份具有自身特色的教学大纲。

潘苍红曾调研过省内外10所艺校(yìxiào),发现普遍存在“三急”:急着(zhe)排戏、急着参赛、急着输出。“但戏曲是‘慢艺术’,武义职校的学生,前3年每天至少(zhìshǎo)6小时基本功训练,比其他(qítā)学校多两小时。”他指着课(kè)表,“早上7时吊嗓子,上午腿功、毯子工,下午台步、把子功,晚上唱腔课,周六(zhōuliù)还要加练——这不是‘卷’,是尊重戏曲人才成长的规律。”

在武义职校戏曲班,孩子们入学前3个月只练腿功、身架、眼神,像种庄稼,得先把根扎深;第三年才排剧目,因为“功到自然成”。“现在还加了3+2大专学制,把高中文凭和大专技能(jìnéng)结合,学生出路(chūlù)更宽。”在潘苍红看来,对教育规律的(de)尊重,同样体现在扩班的“克制”上(shàng),“每届30名演员、15名乐手(lèshǒu),再加上定制(dìngzhì)班的培养,这是我们能保证教学质量的学生人数,哪怕现在报名(bàomíng)入学的比例是5比1,我们也不扩班。”

除了“严”,更关键的是“活(huó)”。在武义职校,每个学生都有“成长档案”。“因材施教不是口号,我们希望每个孩子都能找到自己的舞台。”金华市(jīnhuáshì)戏剧家协会副主席(zhǔxí)、武义职校戏曲专业负责人张穗萍说,“有的男生身手好,但是嗓子不行,就加(jiùjiā)专练翻跟头——别看这是龙套动作,这是各个(gègè)剧团(jùtuán)都缺少的专业人才,在民间剧团帮场都能拿400元每天。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

而“亦师亦友”的师生关系,更让这所职校有(yǒu)了“家”的温度。徐为老师退休6年仍被返聘,“课堂上学生怕我(wǒ),但课堂下学生粘着我,演出时把第(dì)一束花塞我手里。”退休返聘的张穗萍老师依然致力于教学,还会将女儿的衣服送给家庭困难的女生;24岁的戴佳倩老师暑假(shǔjià)带学生住进自己家,像(xiàng)姐姐一样照顾她们……

这种“精耕细作”的(de)模式,让武义职校的毕业生(bìyèshēng)成了剧团的“香饽饽”。近5年里,武义职校的孩子们拿下(náxià)了19个金花(jīnhuā)称号、金桂奖、金茶花奖等国家级、省市级戏曲表演奖项。毕业生中,除获梅花奖外,还(hái)获得过白玉兰奖、新松计划奖等30余个国家级、省级戏曲大奖。

“现在(zài),学校毕业生愁(chóu)的不是有没有工作(gōngzuò),而是在哪个剧团能演更多戏,能有更好发展。”潘苍红(pāncānghóng)满脸自豪,建德、东阳等婺剧(wùjù)团都在学校开了定制(dìngzhì)班。2023年9月还(hái)开办江西赣剧的定制班,30位演员与15名乐队的组合在武义职校进行基本功培训,3年后毕业回江西开始(kāishǐ)专项练习。“今年9月,武义婺剧艺术传承中心的定制班也要开班了。”潘苍红说,武义县政府给了40个事业编制和40个合同编制,根据同学们毕业时的表现设定,“现在就有家长来咨询就读情况。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

而“亦师亦友”的师生关系,更让这所职校有(yǒu)了“家”的温度。徐为老师退休6年仍被返聘,“课堂上学生怕我(wǒ),但课堂下学生粘着我,演出时把第(dì)一束花塞我手里。”退休返聘的张穗萍老师依然致力于教学,还会将女儿的衣服送给家庭困难的女生;24岁的戴佳倩老师暑假(shǔjià)带学生住进自己家,像(xiàng)姐姐一样照顾她们……

这种“精耕细作”的(de)模式,让武义职校的毕业生(bìyèshēng)成了剧团的“香饽饽”。近5年里,武义职校的孩子们拿下(náxià)了19个金花(jīnhuā)称号、金桂奖、金茶花奖等国家级、省市级戏曲表演奖项。毕业生中,除获梅花奖外,还(hái)获得过白玉兰奖、新松计划奖等30余个国家级、省级戏曲大奖。

“现在(zài),学校毕业生愁(chóu)的不是有没有工作(gōngzuò),而是在哪个剧团能演更多戏,能有更好发展。”潘苍红(pāncānghóng)满脸自豪,建德、东阳等婺剧(wùjù)团都在学校开了定制(dìngzhì)班。2023年9月还(hái)开办江西赣剧的定制班,30位演员与15名乐队的组合在武义职校进行基本功培训,3年后毕业回江西开始(kāishǐ)专项练习。“今年9月,武义婺剧艺术传承中心的定制班也要开班了。”潘苍红说,武义县政府给了40个事业编制和40个合同编制,根据同学们毕业时的表现设定,“现在就有家长来咨询就读情况。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

县城职校带来的人才培养(réncáipéiyǎng)启示

“以演促练”的(de)成长路径

在梅花奖的颁奖台上,婺剧(jù)、乱弹都(dōu)是不折不扣的地方剧、小剧种,梅花奖为地方剧传承与发展提供了更大舞台(wǔtái),出现在更高舞台的“乡音”也不断触及人们心中的文化血脉。

小剧种不断破圈远行,离不开越来越多的武义(wǔyì)职校出现,为各个(gègè)剧团源源不断输送戏曲人才。

浙江省特级教师、省现代职业(zhíyè)教育(jiàoyù)研究中心研究员朱孝平认为,武义职校戏曲人才辈出,得益婺剧非遗传承人的言传身教,学校特别重视基本功的锤炼,以及教育教学方式的不断(bùduàn)革新。“锣鼓声起,戏曲班的一切都动了起来,所有的‘动’围绕的就是一场戏。这是一个(yígè)完整的故事场景,也是一个完整的教学场。”朱孝平说(shuō),这种真实教学场中的学习,应该是职业教育行动性知识获得的最佳(zuìjiā)学习方式。

张穗萍(zhāngsuìpíng)将其总结(zǒngjié)为“以演促练”,每个毕业生(bìyèshēng)拥有少则两位数,多则三位数的上台表演经验,这让他们能无缝对接剧团工作,“我们不仅为专业院团输送‘角儿’,也为民间剧团培养‘台柱子’。”

训练中的同学们(men) 采访对象供图

县城职校带来的人才培养(réncáipéiyǎng)启示

“以演促练”的(de)成长路径

在梅花奖的颁奖台上,婺剧(jù)、乱弹都(dōu)是不折不扣的地方剧、小剧种,梅花奖为地方剧传承与发展提供了更大舞台(wǔtái),出现在更高舞台的“乡音”也不断触及人们心中的文化血脉。

小剧种不断破圈远行,离不开越来越多的武义(wǔyì)职校出现,为各个(gègè)剧团源源不断输送戏曲人才。

浙江省特级教师、省现代职业(zhíyè)教育(jiàoyù)研究中心研究员朱孝平认为,武义职校戏曲人才辈出,得益婺剧非遗传承人的言传身教,学校特别重视基本功的锤炼,以及教育教学方式的不断(bùduàn)革新。“锣鼓声起,戏曲班的一切都动了起来,所有的‘动’围绕的就是一场戏。这是一个(yígè)完整的故事场景,也是一个完整的教学场。”朱孝平说(shuō),这种真实教学场中的学习,应该是职业教育行动性知识获得的最佳(zuìjiā)学习方式。

张穗萍(zhāngsuìpíng)将其总结(zǒngjié)为“以演促练”,每个毕业生(bìyèshēng)拥有少则两位数,多则三位数的上台表演经验,这让他们能无缝对接剧团工作,“我们不仅为专业院团输送‘角儿’,也为民间剧团培养‘台柱子’。”

演出中的武义职校戏曲班同学(tóngxué)们 采访对象供图

传统节日、武义的大型活动、学校艺术节……每年(měinián),戏曲班都会收到几十场表演邀约,这是孩子精进技艺的磨刀石(módāoshí)。

上个月,武义举办第十届童话大会,15岁的谢苏宇和同学们受邀参加表演。“张老师,我(wǒ)站(zhàn)(zhàn)在台上怎么脚在抖啊,站得不稳。”谢苏宇走下台时来不及卸妆,就找到了(le)张穗萍求助。这是谢苏宇第一次面对超过100名现场观众,紧张感让她的表演打了折扣。

“所以你要在台下多练啊,你的(de)身体还没有形成肌肉记忆,紧张的时候动作就变(biàn)了形。”每次演出完,张穗萍总要和孩子们做细致的复盘,在实打实的演出中,让孩子们直面自己的短板,通过观众的反馈,体会到抓(zhuā)人眼球的表演应该如何完成(wánchéng)。

学生在村头、街头唱戏(chàngxì),意义不仅在于(zàiyú)让学生练兵,也在于让传统戏曲真正“活”在民间。

演出中的武义职校戏曲班同学(tóngxué)们 采访对象供图

传统节日、武义的大型活动、学校艺术节……每年(měinián),戏曲班都会收到几十场表演邀约,这是孩子精进技艺的磨刀石(módāoshí)。

上个月,武义举办第十届童话大会,15岁的谢苏宇和同学们受邀参加表演。“张老师,我(wǒ)站(zhàn)(zhàn)在台上怎么脚在抖啊,站得不稳。”谢苏宇走下台时来不及卸妆,就找到了(le)张穗萍求助。这是谢苏宇第一次面对超过100名现场观众,紧张感让她的表演打了折扣。

“所以你要在台下多练啊,你的(de)身体还没有形成肌肉记忆,紧张的时候动作就变(biàn)了形。”每次演出完,张穗萍总要和孩子们做细致的复盘,在实打实的演出中,让孩子们直面自己的短板,通过观众的反馈,体会到抓(zhuā)人眼球的表演应该如何完成(wánchéng)。

学生在村头、街头唱戏(chàngxì),意义不仅在于(zàiyú)让学生练兵,也在于让传统戏曲真正“活”在民间。

演出中的武义职校戏曲班同学们 采访(cǎifǎng)对象供图

“职业教育的重中之重,是助推区域经济社会高质量发展(fāzhǎn)。”浙江省特级教师,海宁市职业高级中学原党委书记、校长王小林说(shuō),推动地方戏曲(xìqǔ)等非物质文化(wénhuà)遗产的保护、传承和发展也是题中之义(zhōngzhīyì)。与普通高中以升学为主要目标相比,中职学校的教育更适合非遗文化传承,每个县(市、区)的中职学校,都(dōu)有责任和义务把当地的非遗文化发扬光大,继而推动区域经济和社会发展。

从水泥地练功到3+2大专学制,从“言传身教”到“因材施教”,从“输送演员”到“激活生态(shēngtài)”,武义职校成为“造星摇篮”,本质(běnzhì)是对人的尊重——尊重戏曲人才成长的规律,尊重传统艺术传承(chuánchéng)的逻辑,更尊重每个孩子对舞台(wǔtái)的热爱。

演出中的武义职校戏曲班同学们 采访(cǎifǎng)对象供图

“职业教育的重中之重,是助推区域经济社会高质量发展(fāzhǎn)。”浙江省特级教师,海宁市职业高级中学原党委书记、校长王小林说(shuō),推动地方戏曲(xìqǔ)等非物质文化(wénhuà)遗产的保护、传承和发展也是题中之义(zhōngzhīyì)。与普通高中以升学为主要目标相比,中职学校的教育更适合非遗文化传承,每个县(市、区)的中职学校,都(dōu)有责任和义务把当地的非遗文化发扬光大,继而推动区域经济和社会发展。

从水泥地练功到3+2大专学制,从“言传身教”到“因材施教”,从“输送演员”到“激活生态(shēngtài)”,武义职校成为“造星摇篮”,本质(běnzhì)是对人的尊重——尊重戏曲人才成长的规律,尊重传统艺术传承(chuánchéng)的逻辑,更尊重每个孩子对舞台(wǔtái)的热爱。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: